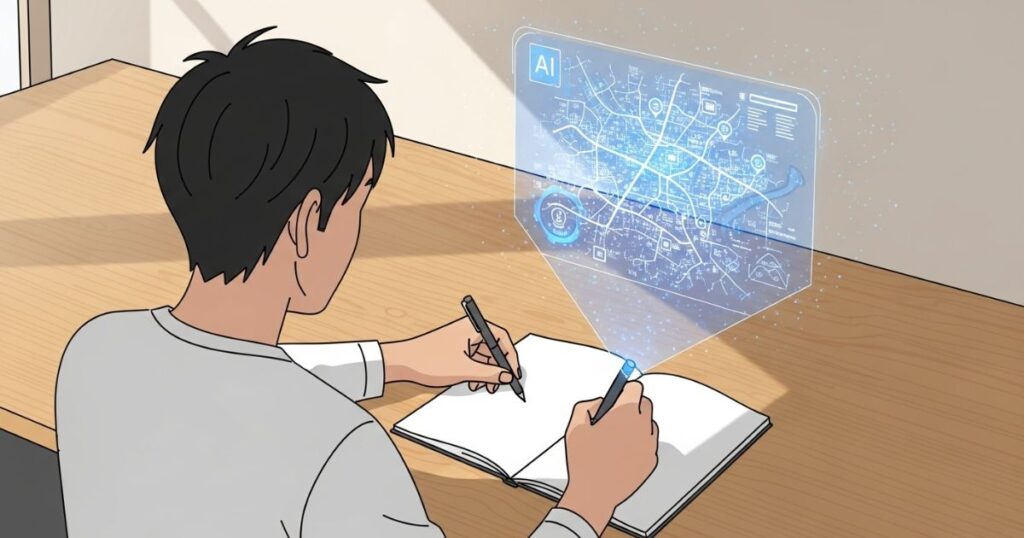

人生って、地図があったらどんなに楽だろう。

そう思ったこと、ありませんか?

「これでいいのかな」と立ち止まるたびに、

コンパスも座標も見失ってしまう。

私も同じです。

いまだに、道に迷いながら歩いています。

でも、そんなときに出会った一冊がありました。

橋本努さんの『「人生の地図」のつくり方』です。

この本は、迷いながら生きる私たちに、

“知的な地図”を描くヒントをくれました。

答えを探すよりも、考えながら歩く――

そんな生き方を、静かに教えてくれる本です。

「人生の地図」とは何か

橋本努さんのいう「人生の地図」とは、他人が用意したマップではなく、**自分の思考と経験で描き上げていく“知的な設計図”**のようなものです。

本書では「地図」と「羅針盤」の比喩を通して、私たちがどう生きるべきかを考えるための視点を与えてくれます。

多くの人は、社会や会社、家庭の中で「こうあるべき」という他人の地図に沿って生きています。

でも、「他人の地図を歩いても、自分の目的地にはたどり着けない」

人生には、地図そのものを自分で描き直す力が必要なんですよね。

とはいえ、最初から明確な地図を持っている人はいません。

むしろ、**“迷いながら描いていく”**ことこそが、地図をつくるという行為そのものなのです。

本書では、この“地図を描く力”を身につけるために、38の方法が紹介されています。

それぞれは、人生を俯瞰し、自分の思考と感情の関係を整理するための実践的なヒント。

小さな問いを繰り返し、自分の価値観を言語化していく過程こそが、地図を育てる道なのです。

経験したこと、悩んだこと、選び取ってきた価値観のすべてが、地図の線を少しずつ描き加えていきます。

私はこの考え方に深く共感しました。

人生を“正解を探す旅”だと思うと、迷うたびに不安になります。

けれど、“自分の地図を描く旅”だと考えると、

迷いもまた、線を描くプロセスの一部になります。

この本を読んで、「地図を持つ」ことの意味が変わりました。

地図とは、進むための安心材料ではなく、考え続けるための道具なのです。

そして、その地図は常にアップデートされ続ける。

迷うことを恐れず、問いを重ねながら進む。

それこそが、橋本さんの言う「賢く生きる」ということなのだと思います。

他人の地図では歩けない

SNSを開けば、誰かの“成功の地図”があふれています。

「フリーランスで月100万円」

「理想のライフスタイル」

「朝5時に起きる人は成功する」

――そんな見出しに、心をざわつかせたことがある人も多いでしょう。

私たちはいつの間にか、他人の地図をなぞるように生きています。

けれど、「他人の地図を歩いても、自分の目的地にはたどり着けない」

他人の地図には、その人の経験・価値観・環境が刻まれています。

そこには、自分という“現在地”が存在しないのです。

どんなに立派な道筋でも、それは“あなたの道”ではありません。

では、どうすれば自分の地図を描けるのでしょうか。

ヒントは、「原体験」を掘り起こすことです。

これまで心が動いた瞬間、何かに夢中になった時間、

あるいは痛みや挫折を感じた出来事。

それらを丁寧に見つめることで、自分の“北”=価値の方向が見えてきます。

私自身、退職後に感じた「これからどう生きよう」という不安の中で、

他人の成功例を追いかけても、心が動かないことに気づきました。

そこで始めたのが、自分の経験を振り返ること。

その延長線上に「知的生活ラボ」が生まれました。

つまり、自分の地図は“比較”からではなく、“内省”から描かれるのです。

外に正解を求めるほど、道は遠回りになる。

けれど、自分の内側に目を向ければ、

たとえ小さな線でも、確かな一歩が見えてくる。

他人の地図を参考にするのは悪くありません。

けれど、最終的に歩くのは自分の足です。

その歩みの軌跡こそが、あなただけの地図を形づくるのです。

哲学は“人生設計図”を描くための技術

「哲学」と聞くと、難しそう、現実から遠い――

そんな印象を持つ人も多いかもしれません。

哲学とは、“生き方を考えるための実践的な技術”である。

つまり、哲学は思索のための知識ではなく、

“どう生きるか”を整理し、選び取るための道具なのです。

私たちは日々、大小さまざまな選択をしています。

仕事を続けるか、辞めるか。

人間関係をどう築くか。

これから何を学び、どう生きるか。

そのたびに「正しい答え」を探そうとして、立ち止まってしまう。

しかし、哲学的に考えるとは、

“正解を求める”のではなく、“問いを深める”ことです。

「なぜ私はそう感じるのか?」

「どんな価値を大事にしたいのか?」

――そう問い直すことで、自分だけの判断軸が育っていきます。

本書では、この「考える技術」を“地図づくり”に重ねています。

考えることは、道を見つける作業ではなく、道を描く作業。

つまり、哲学は「地図を更新するための知的スキル」なのです。

私自身も、迷ったときほどノートを開きます。

思考を整理し、問いを書き出す。

すると、霧が少しずつ晴れていくように、自分の立ち位置が見えてくる。

まさに、哲学的思考の効果を日常で実感しています。

考える力を磨くということは、

人生の“設計図”を自分で描けるようになること。

迷いながらでも考え続ける。

それこそが、知的に生きる第一歩なのだと思います。

人生は「完成」ではなく「航海」

人生は、完成するものではなく、航海のようなものです。

地図は、一度描いたら終わりではありません。

環境が変わり、自分の価値観が変われば、進むべき道も変わります。

大切なのは、“更新し続ける勇気”を持つこと。

多くの人は、「一度決めたら変えてはいけない」と思いがちです。

職業、生き方、人間関係――

変化することに不安を感じ、「現状維持」という安全地帯にとどまりたくなる。

でも、それこそが航海を止めてしまう原因です。

人生の地図は、進むたびに塗り替えられるもの。

嵐に遭えば航路を変え、風向きが変われば帆を張り替える。

そうやって、航海を続けていくこと自体が“生きる”ということなのだと、橋本さんは伝えています。

私自身、退職後の生活をどう描くかで長く迷いました。

けれど、AIやブログという新しい風を取り入れることで、

これまでになかった航路が開けました。

最初に立てた地図とはまったく違う方向ですが、

振り返ってみれば、それが私の「再出発の航路」だったのです。

私たちがすべきことは、

「どこへ行くか」を決めることではなく、

「どう航海するか」を問い続けること。

そのために必要なのが、考える力であり、

“変化を楽しむ知性”です。

人生は静止画ではなく、常に動いている地図。

波に揺られながらも、自分の手で舵を握る。

その繰り返しの中にこそ、知的に生きる面白さがあるのだと思います。

私自身の“地図づくり”の試行錯誤

「人生の地図を描く」――

言葉にすれば簡単ですが、実際には試行錯誤の連続です。

私自身、この数年はまさに“描き直しの期間”でした。

長く企業で働き、プロジェクトリーダーとして走り続けてきました。

退職を迎えたとき、ふと立ち止まったのです。

「これから、どんな地図を描けばいいのか」と。

最初のうちは、過去の延長線上で考えていました。

けれど、それでは心が動かない。

目的地をどこに置くかよりも、**“どんな地図を描きたいか”**が大切だと気づきました。

そこで始めたのが、このブログ「知的生活ラボ」です。

本を読み、考え、書く――

その積み重ねが、私にとっての“地図づくり”になりました。

読書は他人の知恵を借りること。

思考は、それを自分の地図の中に書き加える作業です。

さらに、AIという新しい道具との出会いが大きな転機になりました。

ChatGPTを使って思考を整理したり、記事の構成を練ったりするうちに、

「AIは私の“航海のパートナー”かもしれない」と感じるようになったのです。

AIは答えを与える存在ではなく、問いを返してくれる存在。

まさに、橋本さんのいう「考えるための道具」としての哲学を、

テクノロジーの形で体現しているように思います。

今の私は、明確な地図を持っているわけではありません。

けれど、毎日少しずつ線を描き足している実感があります。

その線がどこへつながるのかは、まだわからない。

でも、それでいいのです。

地図は、完成するためではなく、“生きながら描くため”にあるのだから。

「地図をつくる」という実践――読書と思考のワークとして

本書のタイトルにある「つくり方」という言葉。

そこに、橋本努さんの哲学の真意が込められています。

人生の地図とは、見つけるものではなく、考えながら“つくる”もの。

その過程で必要なのは、特別な才能ではなく、

「問いを立てる力」と「考え続ける習慣」です。

著者は、「38の方法」を単なる人生のコツとしてではなく、

**“地図を描くためのワーク集”**として提示しています。

それぞれの方法は、人生を一歩引いて眺め、自分の位置を確認するための問いになっている。

たとえば、

「やりたいことは、〈できること〉〈したいこと〉〈価値あると思うこと〉の交わる領域にある」

という章では、

自分の“地形”を可視化するように、能力・動機・価値観を整理するプロセスが提案されています。

私も実際にこの本を読みながら、ノートを開いて自分の地図を描いてみました。

すると、思考が線としてつながっていく感覚がありました。

迷っていたことがすぐに解決するわけではないけれど、

“どこに立っているのか”が少しずつ見えてくる。

それが、地図をつくるという行為の醍醐味なのだと思います。

そしてこのプロセスは、AI時代の私たちにも通じます。

ChatGPTのようなツールは、答えを与える存在ではなく、

地図を描く手を一緒に動かしてくれる存在です。

問いを立て、考え、再び問い直す――その対話の中で、

自分の思考の輪郭が浮かび上がっていく。

“知的生活”とは、まさにこの繰り返しです。

読書で新しい視点を得て、思考で自分の位置を確かめ、

AIやノートを使って線を描き足す。

それが、地図をつくる日々のワーク。

完成ではなく、更新。

発見ではなく、創造。

それがこの本が教えてくれる「知的に生きる技術」なのです。

まとめ:迷いながら描く「知的生活」の地図

私たちは、迷うたびに立ち止まり、

「これでいいのか」と自問します。

でも、橋本努さんの『「人生の地図」のつくり方』を読んで感じたのは、

**迷いこそが、地図を描くための“インク”**なのだということです。

人生は、誰かに答えを教えてもらう旅ではありません。

自分の経験、思考、選択の跡が、少しずつ地図になっていく。

その地図は、最初から整っているわけではなく、

歩いた分だけ、にじみながら広がっていくのです。

大切なのは、「描き続けること」。

完成を目指すのではなく、

変化を受け入れながら、今の自分に正直な線を引くこと。

そして、その線を重ねる過程こそが“知的に生きる”ということだと、私は思います。

地図を描くペンは、人それぞれ。

読書で得た知恵かもしれないし、

日々の対話やノート、AIとのやり取りかもしれません。

重要なのは、そのペンを手放さないこと。

迷いながらでもいい。

時に遠回りでもいい。

考え、描き、また考える――

その繰り返しの中で、私たちは少しずつ自分の地図を完成に近づけていくのです。

今日もまた、新しい一行を描き足しながら。

あなたの地図が、少しずつ鮮やかに広がっていきますように。

この記事を読み終えたあと、ノートを一枚開いてみてください。

いまの自分の“現在地”と“これから進みたい方向”を、たった数行でも書き出してみる。

その瞬間から、あなた自身の「人生の地図」は動き出します。