自分のノートを、Amazonが作ってくれる。

それだけで、ちょっと未来を感じませんか?

AIでデザインを整え、構成を考え、KDPで出版。

まるで「小さな出版社」を一人で始めた気分です。

そして、届いた瞬間に思いました。

――“使うこと”そのものが、すでに創造なんだな、と。

AI時代の暮らしは、アイデアを形にする喜びがあふれています。

今回は、そんな「AI×モノづくり体験」についてお話しします。

AIと出版がこんなに身近になるとは

昔は、「出版」といえば特別な人のものだと思っていました。

出版社に企画を通して、原稿を書いて、校正を重ねて…

そんな長い道のりの先にしか“本”はなかった時代。

でも今は違います。

AIツールとAmazon KDPがあれば、

たった一人でも「自分ブランドのノート」を作ることができる。

デザインはCanvaで整え、

構成やテンプレートのアイデアはChatGPTに相談。

AIがまるで共同編集者のように、

こちらの意図をくみ取って提案してくれるんです。

最初のうちは、好奇心半分でした。

でも完成した表紙をアップロードして出版ボタンを押した瞬間、

「これ、本当に出せるんだ…!」という実感が湧いてきました。

まるで、個人が出版社になったような感覚です。

出版というハードルが下がると、

“作ること”そのものが生活の一部になります。

AIの力で、想像がすぐ形になる。

この感覚こそ、AI時代の創造の楽しさだと感じています。

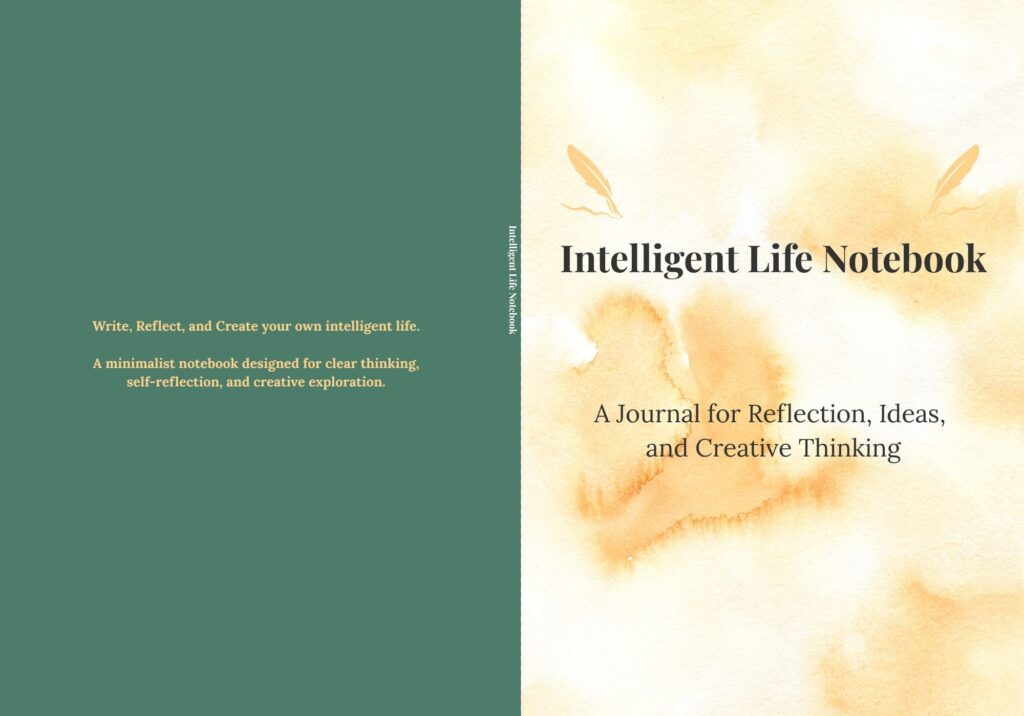

Amazonが“自分専用ノート”を印刷してくれる喜び

注文してから数日後、ポストに届いた封筒を開けた瞬間、

ちょっとした感動がありました。

そこには、自分がデザインしたジャーナルノートが――

ちゃんと製本されて、Amazonから届いたのです。

表紙の手ざわり、ページをめくる音、

背表紙に印刷されたタイトルを指でなぞる感覚。

どれも、デジタルでは味わえない“現実感”がありました。

「これが自分のノートか」と思うと、自然に笑みがこぼれます。

そして面白いのは、

「売れるかどうか」よりも「使うこと自体」が嬉しいということ。

誰かのために作ったはずが、

いつの間にか“自分の思考を深める道具”になっているんです。

ページを開くたびに、「このレイアウトを考えたときの自分」が蘇る。

つまり、ノートそのものが思考の記録であり、創作の証。

AIとAmazonが協力して、“自分の知的生活”を形にしてくれる――

そんな不思議な感覚を味わいました。

AIを使えば「構想→デザイン→出版」まで一人で完結

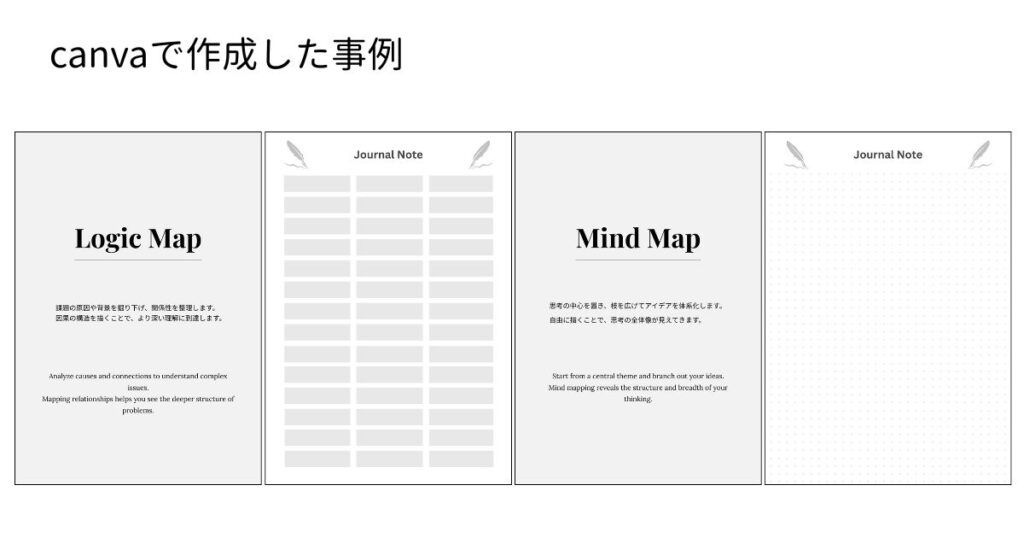

今回のノートづくりは、最初からAI任せではありません。

構成のベースは、YouTubeで見たノート術を参考にしつつ、

私自身のノートの使い方の経験をもとにデザインしました。

「こう書けば、考えが整理しやすい」「ここに余白があると後から追記しやすい」──

そんな“使う人”としての実感を形にしたノートです。

AIに依頼したのは、その9パターンそれぞれの説明文と並び方。

ChatGPTに「どんな順序だと使う人の思考が自然に流れるか」を相談しながら、

一つひとつのフォーマットを磨いていきました。

まるで、編集者と一緒に誌面構成を考えているような感覚です。

そして、デザインはCanvaで整え、

完成したデータをAmazon KDPにアップロード。

数日後には、ちゃんと製本されたノートが手元に届きました。

頭の中のイメージが“本”になるまで、すべてが一人で完結。

AIは、アイデアを奪う存在ではなく、

思考の流れを整え、形にする力を貸してくれるパートナー。

そんな実感を得られたのが、今回のノートづくりでした。

実践手順:AIと一緒にノートをつくる6ステップ(保存版)

“実際にどうやって作ったのか?”という読者の疑問に応えるため、

私の具体的な手順を紹介します。

AIを活用しながら、自分の思考スタイルに合った“知的ノート”を形にするプロセスです。

難しい操作はひとつもありません。必要なのは「試してみよう」という気持ちだけです。

① YouTubeで学び、Canvaでまず作ってみる

まずは、YouTubeで気になったノート作りの動画を見ながら、

Canvaでフォーマットのたたき台を作成しました。

最初から完璧を目指さず、「まず形にする」。これが大事です。

② 自分の思考の流れを反映して、オリジナル性を出す

次に、自分のノートの使い方や思考の流れを整理しながら、

「この順番で書くと考えやすい」「この思考には このフォーマット」と調整。

自分の習慣や癖を反映させることで、“自分仕様のノート”に近づいていきます。

③ できたフォーマットをAIに見せて構成を磨く

完成したフォーマットをAIに見せながら、

「この順序だと自然か?」「9パターンをどう並べると使いやすいか?」を相談。

ChatGPTが、各フォーマットの説明文や並び順を提案してくれました。

人と話すように対話することで、より使いやすい構成に整いました。

「各タイプ10ページずつ」ですが、順番にするのか、それともタイプをまとめるのか、どっちが良いですか?

④ 表紙のアイデアをAIに依頼する

ノートの中身ができたら、次は“顔”となる表紙。

AIに色味やタイトル案、雰囲気を相談しながら方向性を固めました。

たとえば「#4d7c6bを基調に、落ち着いた知的な印象で」と伝えるだけで、

複数のデザインコンセプトを提案してくれます。

⑤ Canvaで仕上げ、AIと一緒にブラッシュアップ

Canvaで全体を整え、完成版をAIに見せて微調整。

余白やフォント、見出しの統一感などをチェックしてもらいました。

「もう少し視認性を上げたい」などの要望にも、AIが改善提案を出してくれるのが便利です。

Canvaで作成した画像を添付して「表紙の評価をして」

⑥ Amazon KDPに出品。不明点はAIに相談

最後に、Amazon KDPにデータをアップロード。

タイトルや説明文の書き方など、迷ったところはAIに質問しながら進めました。

“誰でも出版できる”とはいえ、初めての作業は不安もありますよね。

AIがその都度、言葉で伴走してくれることで、安心して完成までたどり着けました。

実際には、KDPのアカウント登録は少し難しい部分があります。

銀行口座設定や税務情報の登録などでつまずく人も多いので、

ネットで複数の最新情報サイトを参考にしながら進めるのがおすすめです。

また、このノートのデザインや構成はすべて私自身の手作業で作成しています。

AIは構成や文章の提案など、思考支援のパートナーとして活用しただけで、

作品そのものにはAI生成要素は含まれていません。

✍️使ってみて分かった次への改善メモ

使いながら感じた反省点もあります。

日付欄があれば、あとで振り返るときに便利だったかもしれません。

タイトル欄も入れておけば、その日のテーマがひと目で分かったはず。

こうした“小さな気づき”が、次のブラッシュアップにつながっていきます。

作って、使って、改善していく。

このプロセスそのものが、AI時代の“知的なモノづくり”なのだと思います。

“使う人”としての喜び:ノートが思考の相棒になる

作って終わりではなく、使い始めてからが本番でした。

自分がデザインしたノートを開くと、

「この余白をどう使おうか」「この順番にして正解だったな」

といった気づきが次々と生まれてきます。

最初は販売を意識していましたが、

実際に使ってみると、それ以上に“自分の思考を整える時間”が楽しくなりました。

朝、コーヒーを片手にノートを開く瞬間が、ちょっとした儀式のようになっているんです。

9パターンのフォーマットは、

日々の振り返り、読書メモ、アイデア整理、感情ログなど、

その日の気分やテーマで使い分けています。

どのページも、思考を少し深いところまで導いてくれる。

つまりこのノートは、“考える自分”を育ててくれる相棒です。

紙の手ざわりやペンの感触は、デジタルでは味わえません。

それに、自分で作ったノートだからこそ、

書き込むたびに「育てている」感覚がある。

AIと一緒に生み出したこのノートは、

今では私の知的生活に欠かせない道具になりました。

まとめ:AI時代の“知的モノづくり”を楽しもう

AI時代のモノづくりは、もう特別なことではありません。

アイデアを思いついたら、AIに相談し、デザインして、出版する。

そんな一連の流れが、ひとりの生活の中で完結する時代になりました。

もちろん、完成したノートにも反省点はあります。

日付欄を入れたほうが良かったかも、タイトル欄も欲しかったかも。

でも、その気づきこそが次の創造のきっかけです。

“完璧”を目指すより、“育てる”感覚で楽しめばいい。

AIと一緒に試行錯誤するこのプロセスは、

まるで自分の中の「小さな出版社」を育てていくようなもの。

作って、使って、また作り直す──

その繰り返しが、知的生活をより豊かにしてくれます。

AIは「効率化の道具」ではなく、

「創造を後押しする相棒」です。

あなたの中にある小さなアイデアを、形にしてくれる存在。

だからこそ、今の時代を生きる私たちに必要なのは、

“完成を目指す勇気”ではなく、“始めてみる勇気”なのかもしれません。

AIと一緒に、あなたの知的モノづくりを楽しんでみてください。

知的生活ラボの実験ノートはこちらから

ChatGPTを使って本を作り、

Amazon KDPで販売してみた実験については、

こちらの記事でまとめています。