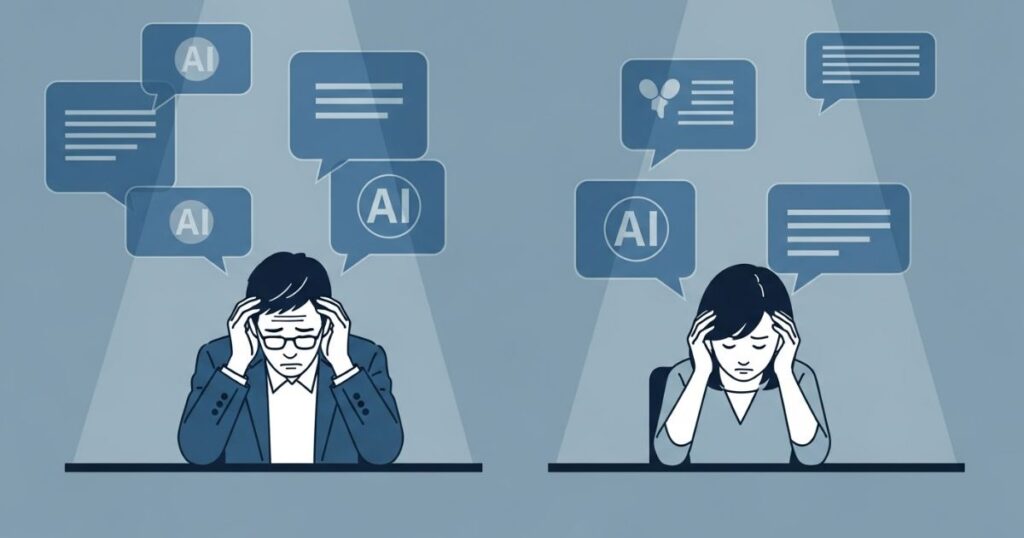

最近、「考えすぎて疲れた」と感じていませんか?

SNSを開けば意見があふれ、AIに問いかければ即座に答えが返ってくる。

気づけば、頭の中は「問い」でいっぱい──それが**“問い疲れ”**です。

情報が多すぎる今、

「何を考えるべきか」「何を選ぶべきか」で疲れ切ってしまう人が増えています。

でも大丈夫。

本来、考えることはもっと自由で、楽しい行為のはずです。

今回は、「問い疲れ」と「考えすぎ疲れ」をやさしく癒やしながら、

もう一度“考えることが好きになる”ための知的ストレッチ習慣を紹介します。

“問い疲れ”とは何か──考えすぎる時代の新ストレス

考えても考えても終わらない時代

「問い疲れ」という言葉、まだ聞き慣れないかもしれません。

でも、こんな感覚に心当たりはありませんか?

- AIに「何を聞けばいいかわからない」

- 仕事でもプライベートでも「次の一手」を常に考えている

- 情報が多すぎて、思考が整理できない

それは、まさに“問い疲れ”のサインです。

今の私たちは、「問いが増えすぎた社会」に生きています。

ChatGPTのようなAIが登場し、答えを出す速度はどんどん上がりました。

けれどその裏で、人間は「何を聞くか」「どう考えるか」といった

終わりなき思考の負荷を抱えるようになったのです。

AIがもたらした「思考の過労」

AIは便利ですが、その分、私たちは「常に考え続ける脳のモード」に入りがちです。

AIから瞬時に返ってくる答えを前に、

「もっと良い質問をしなきゃ」「この答えで合っているのか」と、

自分の中の“思考エンジン”を休ませる暇がなくなっていませんか?

気づかぬうちに、

「考える=疲れるもの」になってしまった。

それが、**AI時代特有の“知的ストレス”**です。

「考えること」は本来、自由で楽しい

けれど本来、考えることは“生きる喜び”の一部。

アイデアを思いついたり、問題を整理したり、

誰かと語り合う中で新しい気づきを得る──

その瞬間には、確かに“知的な快感”があったはずです。

私たちは、ただ少し「思考の筋肉」を使いすぎただけ。

だからこそ、必要なのは**「考えすぎないための知的ストレッチ」**です。

次の章では、そのストレッチ法を3つ紹介します。

“問い疲れ”をやわらげながら、もう一度「考えるって楽しい」と感じられる時間を取り戻しましょう。

考える力を取り戻す3つの知的ストレッチ

① 「問いを寝かせる」──焦らず、熟成させる

すぐに答えを出そうとすると、思考は浅くなります。

“考える力”とは、急がずに問いを寝かせる余裕の中で育つもの。

たとえば、モヤモヤしたテーマに出会ったら、

一晩おいて翌朝の自分にもう一度考えてもらう。

時間が、思考を発酵させてくれます。

メモ帳やノートアプリに「寝かせメモ」を作っておくのもおすすめ。

焦りを手放し、思考の“静かな深呼吸”を取り戻しましょう。

② 「他人の問い」でストレッチする

自分の中にない問いに触れると、

思考の筋肉がぐっと伸びます。

本を読んだり、他人の意見を聞いたりするのは、

「考え方の可動域」を広げる最高のストレッチ。

自分一人の頭で完結しない問いに出会うたび、

思考の世界が少しずつ広がっていきます。

読書・対話・AI活用──

これらはどれも、“他人の問い”に触れる装置なのです。

③ 「問いをメタ化する」──なぜ、その問いを立てたのか

もし、考えても答えが出ないときは、

一歩引いて「なぜ自分はこの問いを立てたのか?」と眺めてみましょう。

それは、思考をメタ(俯瞰)する習慣。

答えを変えるより、問いの立ち位置を変える方が、

新しい視点が生まれやすくなります。

「なぜこのテーマにこだわっているんだろう?」

そう問い直すことで、自分の価値観や本音が少しずつ浮かび上がってきます。

この3つの知的ストレッチを日常に取り入れることで、

「考えること=疲れること」ではなく、

「考えること=整うこと」へと変わっていきます。

「問い疲れ」を癒やす3分リセットルール

「考えることに疲れた」ときに必要なのは、

“やめる”ことでも、“がんばる”ことでもありません。

ほんの3分、思考の流れを整える時間をつくるだけでいいんです。

この3分ルールは、考えすぎて頭がぐるぐるしている人のための知的リセット法。

ノート1枚、ペン1本でできる、シンプルな思考ストレッチです。

1分目──「問い」を書き出す

頭の中で考えていると、思考はどんどん絡まっていきます。

まずは、紙やスマホメモにいま自分が抱えている問いを、

思いつくままに書き出してみましょう。

「なぜうまくいかないのか?」「どうしたらいい?」など、

どんな小さなことでもかまいません。

ポイントは、整理しようとしないこと。

雑でも断片的でもOK。

頭の中から外に出すだけで、脳のメモリが空き、呼吸が深くなります。

書いてみると、「あれ、意外と大したことないかも」と気づくことも多いです。

それが、リセットの第一歩。

2分目──「感情」を言葉にする

次に、自分の中の“モヤモヤ”に光を当てます。

その問いを考えているとき、どんな気持ちが動いているか?

焦り、不安、怒り、寂しさ、期待──

思考の裏には、必ず感情の燃料があります。

たとえば、

- 「うまくやりたい」→焦り

- 「理解されたい」→孤独

- 「もっと成長したい」→希望

このように、感情をひとことで書き添えるだけで、

「自分は何を守ろうとしているのか」が見えてきます。

感情を言語化すると、思考のノイズが整理され、

“考えすぎる自分”から一歩離れることができます。

3分目──「今日できる一歩」を決める

最後の1分は、行動に変える時間です。

どんなに小さくてもいいので、

「今日、自分ができること」をひとつだけ決めてください。

- 気になる本を1ページ読む

- 同僚に意見を聞いてみる

- 5分だけ散歩してみる

それだけで十分。

行動は、考えを“外に出す”もう一つの方法です。

動くことで、脳が静まり、感情が整理されます。

この3分ルールを繰り返すうちに、

「問い」はあなたを責める存在ではなく、

成長を導くコンパスに変わっていきます。

3分で終わる“知的リセット”を、

あなたの一日の中に小さな習慣として取り入れてみてください。

知的生活に“ゆるい余白”を取り戻そう

考えない時間が、思考を深める

考える力を鍛えるために大切なのは、

実は「考えない時間」を持つことです。

散歩をしたり、コーヒーを淹れたり、空を眺めたり──

何も生産的でない時間に、ふと新しい発想が生まれる。

脳は、休んでいるようで裏では整理を続けています。

だからこそ、余白は思考の呼吸なのです。

問いを減らすことは、思考を諦めることではない

「問いを減らす」と聞くと、

“考えるのをやめる”ように感じるかもしれません。

でも、それは真逆です。

むやみに問いを増やすより、

「いま自分にとって大事な問い」を見極めるほうが、ずっと知的。

“考える量”を減らし、“考える質”を上げる。

これが、AI時代にふさわしい新しい思考法です。

「ゆるく考える」ことが、成熟のサイン

若い頃は、すぐに答えを出したくなるもの。

でも人生の後半に差しかかると、

「答えがなくてもいい問い」が増えていきます。

それは、迷いでも停滞でもなく、成熟の証。

少しゆるく、少し遠くから問いを眺める。

その穏やかな姿勢こそが、知的生活の奥行きを育ててくれます。

まとめ──考えすぎない日々が、知的な日々を育てる

考えることは大切です。

でも、「考えすぎる」ことは、考える力を弱らせることもあります。

私たちが日々感じる“問い疲れ”や“思考のモヤモヤ”は、

実は「もっと良く生きたい」「もっと知りたい」という知的なサイン。

だから、それを否定する必要はありません。

ただ、ときには頭の中を少し空けて、

ゆるく、軽く、呼吸するように考えてみる。

その余白の中で、思考はもう一度“自由”を取り戻します。

「正しい答え」よりも、「心が動く問い」を持つ。

「深く考える」よりも、「軽やかに感じる」。

そんな“考えすぎない日々”が、

結果としていちばん知的で豊かな日々を育ててくれるのです。

🪞読者への一言

今日のあなたの頭の中に、もし少しモヤモヤが残っているなら——

それは、知的な成長の前ぶれ。

焦らず、無理せず、“問い”と上手に付き合っていきましょう。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい 【AI時代の「問い疲れ」対策】考えすぎを手放す知的リセット習慣 最近、「考えすぎて疲れた」と感じていませんか?SNSを開けば意見があふれ、AIに問いかければ […]

[…] あわせて読みたい 【AI時代の「問い疲れ」対策】考えすぎを手放す知的リセット習慣 最近、「考えすぎて疲れた」と感じていませんか?SNSを開けば意見があふれ、AIに問いかければ […]

[…] あわせて読みたい 【AI時代の「問い疲れ」対策】考えすぎを手放す知的リセット習慣 最近、「考えすぎて疲れた」と感じていませんか?SNSを開けば意見があふれ、AIに問いかければ […]