最近、情報ばかり増えて頭がパンパン。

学んでいるはずなのに、なぜか考えがまとまらない——

そんな感覚、ありませんか?

実はそれ、インプットとアウトプットがごちゃ混ぜになっているサインです。

朝は本を読んで、心を整える。

そのあとはノートを開いて、思考を形にする。

インプットとアウトプット。

この切り替えがうまくいくと、1日が驚くほどスムーズになります。

頭が動き、心が軽くなり、発想が広がる。

まるでスイッチを切り替えるように、

自分の中の“知的モード”を使い分けていく習慣。

今日は、そのコツを少しだけ共有します。

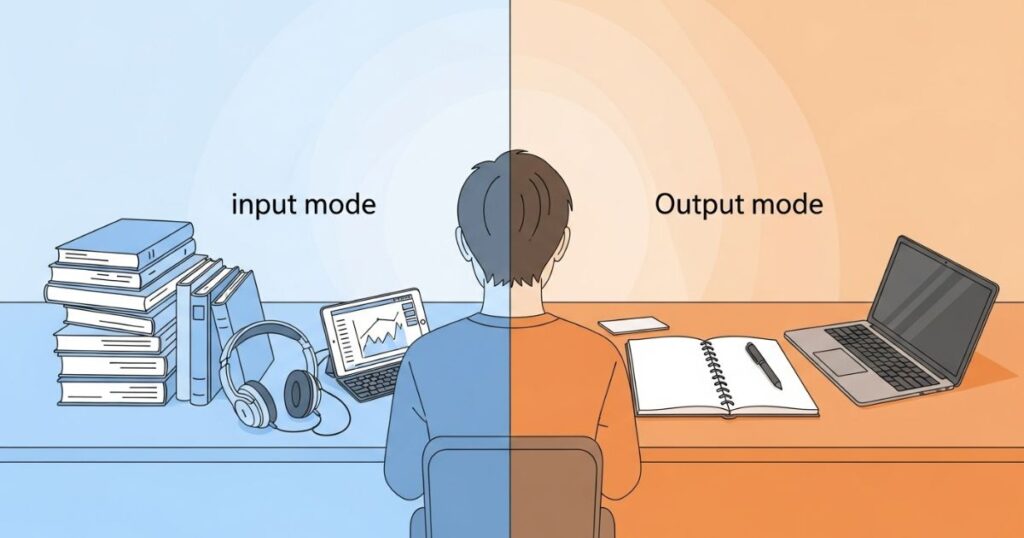

「インプット」と「アウトプット」は別の脳を使う

情報を吸収する「インプット」と、考えを形にする「アウトプット」。

どちらも知的生活に欠かせない要素ですが、

実はこの2つ、まったく別の脳の働きを使っています。

インプットは、“受け取る”モード。

感性を開き、世界の出来事や言葉を自分の中に流し込む時間です。

一方、アウトプットは、“創る”モード。

頭の中にある情報を整理し、言葉や行動として外に出す時間。

この2つを同時にやろうとすると、脳は混乱します。

たとえば、読書中に「どうまとめよう」と考えすぎると、

目は文字を追っているのに内容が入ってこない。

また、執筆の最中に「まだ調べ足りない」と感じて調べ始めると、

せっかく湧いた発想が途中で冷めてしまう。

だからこそ、インプットとアウトプットを

“時間で分ける”ことが、思考を深める第一歩です。

情報を受け取る時間と、表現する時間をきちんと切り替える。

それだけで、頭の中に「余白」が生まれ、発想が整理されていきます。

考えながら読むと吸収が浅くなる

本を読むときは、まず“考えない勇気”を持ちましょう。

気になった部分に線を引くだけで十分。

理解しようとせず、感じ取るように読む。

これが、質の高いインプットのコツです。

そして、読み終えたあとでノートを開く。

その瞬間に、頭の中で自然と「整理」が始まります。

つまり、インプットは“素材を集める時間”、

アウトプットは“料理をする時間”。

同じキッチンに立っていても、作業の目的はまったく違うのです。

私の一日:インプットとアウトプットを交互に配置する

私は、毎日の生活の中で“思考の波”を意識しています。

朝から夜まで、頭を使う時間と休める時間をうまく交互に置くことで、

一日を通して発想が自然に循環していくのです。

たとえば、早朝は静かな時間。

本を開き、ゆっくり言葉を吸収します。

この時間は、完全にインプットモード。

余計な考えを手放し、著者の思考をそのまま受け取る。

読み終えたら、外に出てウォーキング。

体を動かしながら、読んだ内容を無意識に咀嚼していきます。

そして、朝食を終えたあとがアウトプットの時間です。

ブログを書いたり、動画の構成を練ったり。

この時間は、頭の中の素材を整理して形にするフェーズ。

朝の読書や散歩で得た感覚が、文章やアイデアとして自然に表に出てきます。

午後は再びインプットモード。

YouTubeで興味のあるテーマを学び、

ときどき実際に手を動かしながら、新しいことを試しています。

「見る」「試す」「考える」を交互に行うことで、

学びが“体に残る感覚”に変わります。

夕方は少し感性を整える時間。

ギターを弾いたり、ストレッチをしたり、筋トレをしたり。

これも一種のリセットです。

体を動かすと、脳の緊張がほぐれて、

翌日のインプットがすっと入ってくるようになります。

思考の流れを“波”のように整える

知的生活を続けるうえで大切なのは、

「集中」と「発散」のリズムを自分でつくること。

インプットで外の世界を吸収し、

アウトプットで自分の世界を表現する。

この“波”が交互に続くことで、思考が疲れず、

発想の流れが止まらない状態が保てます。

生産性ではなく、創造性が続くリズム。

それが、知的習慣を無理なく続ける最大のコツです。

切り替えの合図を持つと、発想がスムーズになる

インプットとアウトプットをうまく循環させるためには、

「切り替えの合図」を持つことがとても大切です。

人の脳は、スイッチのように即座にモードを変えられるわけではありません。

ぼんやりしたまま作業に入ったり、考え事を抱えたまま本を読んだりすると、

どちらも中途半端な時間になってしまいます。

そこで大事なのが、「自分なりの切り替えの儀式」を持つこと。

朝の読書の前にコーヒーを淹れる。

執筆を始める前に机を整える。

YouTubeで学ぶ前にノートを開き、テーマを一言書き留める。

ほんの小さな動作でも、それが“発想の合図”になるのです。

私の場合、ウォーキングが最も効果的な切り替えです。

歩きながら呼吸を整え、頭を空っぽにする。

戻ってくる頃には、自然と「書きたいこと」が浮かんでいます。

体を動かすことが、思考のリセットボタンになっているんですね。

もうひとつ大切なのは、環境を分けること。

読書用の椅子、執筆用の机、ギターを弾くスペース——

使う場所を変えるだけでも、脳が“今からやること”を認識します。

人は場所や音、光の変化で思考を切り替える生き物なのです。

アウトプット前の「小さな儀式」をつくる

アウトプットの前には、できるだけ“整える時間”を持ちましょう。

机を片づける、照明を少し落とす、AIに「今日のテーマ」を話しかける。

これだけで、集中の質が大きく変わります。

儀式とは、気分をつくるための“前奏曲”のようなもの。

それがあるだけで、思考の流れがスムーズになり、

頭が「創る」モードに切り替わっていくのです。

発想の切り替えは努力ではなく、リズムの設計。

毎日の中に、自分なりの“はじまりのサイン”を見つけてみましょう。

アウトプットで気づく「次のインプット」

アウトプットは、単に知識を外に出す作業ではありません。

むしろ、それは“新しいインプットを呼び込むための準備”です。

書く、話す、つくる——この過程で、自分が何を理解し、

どこがまだ曖昧なのかがはっきりしてきます。

つまり、アウトプットは“知識の鏡”。

やってみることで、初めて自分の理解度が見えてくるのです。

ブログを書くとき、最初は頭の中で整理できているつもりでも、

実際に言葉にしてみると、表現しづらい部分が出てきます。

そこにこそ、「次に学ぶべきこと」が隠れています。

思考の“抜け”に気づく瞬間こそ、知的成長のチャンスです。

私自身、記事を書き終えたあとに「このテーマ、もう少し掘り下げたいな」と思うことがよくあります。

そのとき、自然に次のインプットが生まれている。

つまり、アウトプットが次のインプットを導く循環ができているのです。

この循環が整うと、学びが「直線」ではなく「円」になります。

学ぶ → 発信する → また学ぶ。

このループが回り始めると、思考は深まり、感性も研ぎ澄まされていきます。

思考を「育てる」時間を意識する

インプットもアウトプットも、すぐに結果を出そうとしなくて大丈夫です。

知的生活は“育てる営み”。

1つのアイデアが芽を出し、形になるまでには時間がかかります。

アウトプットで発見した課題を、次のインプットで丁寧に育てていく。

その繰り返しが、思考を成熟させる道のりです。

知的習慣とは、知識を貯めることではなく、

知識をめぐらせること。

その循環の中で、あなた自身の成長が静かに息づいています。

まとめ:インプットとアウトプットを行き来する人は進化する

知的生活とは、ただ知識を増やすことではありません。

吸収して、考えて、表現して——

その往復の中で、自分の中に新しい視点や感情が芽生えていく。

大切なのは、「どちらかに偏らない」ことです。

インプットばかりでは頭が重くなり、

アウトプットばかりではアイデアが枯れてしまう。

両方を行き来することで、思考と感性は呼吸するように動き出します。

朝の静かな読書で世界を受け取り、

昼までの執筆で自分の言葉に変える。

午後は学びの時間を持ち、

夜は趣味や運動で感性を整える。

こうした一日の流れの中で、

私たちは“知的なリズム”を自然に作っていけます。

このリズムが整うと、日々の小さな出来事さえも学びの種になります。

「これは何だろう」「もう少し深く知りたい」と感じた瞬間が、

次の発想や行動につながっていく。

知的習慣とは、そうした好奇心の循環を自分の中に持つことなのです。

焦る必要はありません。

一日のうちで、どこかひとつでも“切り替え”の瞬間を意識できれば十分。

その積み重ねが、静かに、確実にあなたの思考を進化させていきます。

まずは今日、5分だけ「切り替えの時間」をつくってみませんか?

本を開く、机を整える、外を歩く——それだけで思考の流れが変わります。

小さなリズムの積み重ねが、あなたの知的生活を静かに育てていきます。