気づけば、みんな同じような言葉を使い、

似たような発想にたどり着いていませんか?

モノも情報もあふれる今の時代。

“正解を出す”より、“自分らしい意味づけ”が求められています。

そんな時代にこそ読みたいのが、

クリエイティブディレクター・水野学さんと、

思想家・山口周さんによる対談本『世界観をつくる』。

ふたりが語るのは、「感性」と「知性」をかけ合わせて、

自分だけの“意味”と“価値”を生み出す仕事術。

世界をどう見て、どう表現するか。

その「世界観」が、これからの時代の武器になる――

そんな気づきを与えてくれる一冊です。

なぜ今、“世界観”がビジネスで価値になるのか

情報はあふれているのに、心は動かない

SNSやニュースを見ても、どれも似たような話題。

モノも情報もたくさんあるのに、「これだ!」と感じるものは意外と少ない。

今の時代、情報量では差がつかなくなりました。

だからこそ、「どんな世界を見て、どう語るか」という世界観が、価値を生む鍵になっています。

正解より、“視点”が問われる時代へ

かつては「早く、正確に」が評価されました。

でも、AIがその役割を担うようになった今、人に求められているのは「どう考えるか」よりも、「どう見ているか」。

つまり、同じ事実を前にしても、

「あなたはどう感じ、どう意味づけるか」。

この**“視点”の違い**が、個人や企業の魅力を決める時代になりました。

世界観を持つ人は、信頼される

“世界観を持つ”とは、ブレない軸を持つこと。

どんな変化の中でも、自分の価値観で判断し、自分の言葉で語れる人。

そういう人の発する言葉や選択には、

一貫した「物語」があるから、信頼されるんです。

だからこそ、これからの時代に求められるのは、

スキルよりも“見方”を磨くこと。

その土台にあるのが、まさに本書のテーマ――**「感性×知性」**なんです。

“世界の見方”を広げたい人には、地政学を教養として学ぶのもおすすめです。

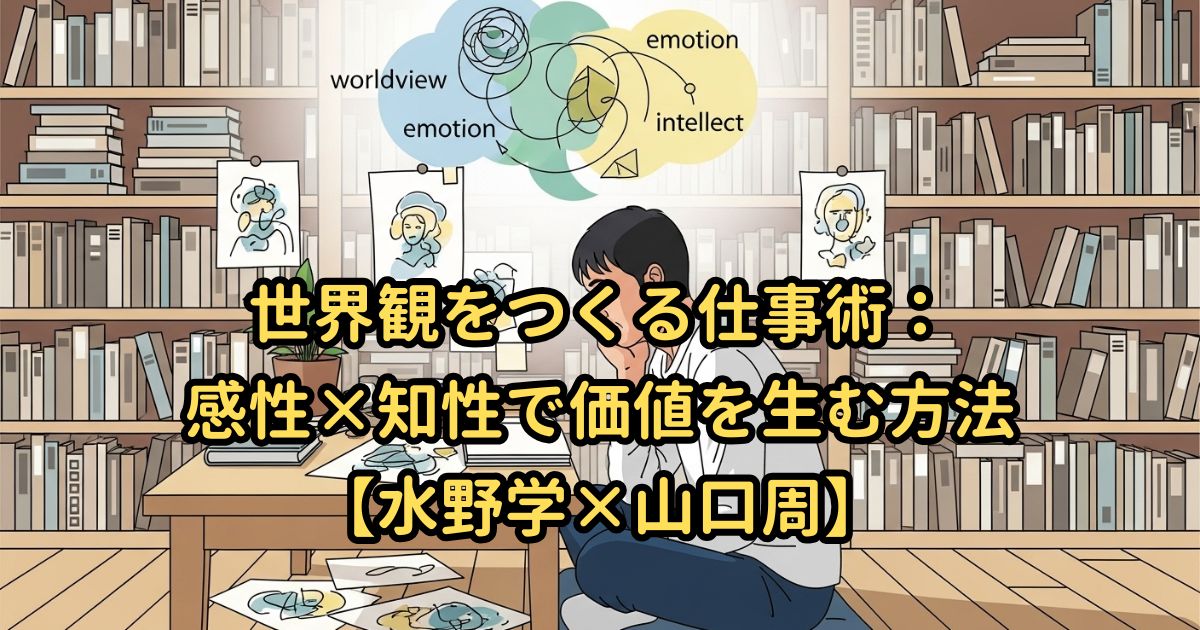

感性×知性が生み出す、新しい価値のつくり方

感性は「感じ取る力」、知性は「構造化する力」

感性は、世界を“感じ取る力”。

人の表情や空気感、ちょっとした違和感に気づくセンサーのようなものです。

一方、知性は、感じ取ったものを“整理し、意味づける力”。

点と点を線にして、背景や文脈を読み取る力です。

この2つがかけ合わさると、

ただの情報が“物語”に変わります。

つまり、「データ」から「意味」へ。ここに価値の転換が生まれます。

「意味をつくる」ことで、価値は生まれ変わる

本書では、3つのキーワードが紹介されています。

「意味をつくる」「物語をつくる」「未来をつくる」。

たとえば、同じ製品でも、「便利だから買う」より、

「自分の生き方に合っているから使いたい」と思えたとき、

そこに“意味の価値”が生まれます。

感性で人の心を感じ取り、知性でそれを言語化する。

この循環が、モノやサービスを“文化”へと変えていくのです。

文脈を読み、再編集する力

今の時代、ただ「新しいもの」を生み出すだけでは足りません。

大切なのは、既にあるものの文脈を読み替える力。

同じ素材でも、組み合わせ方や語り方次第で全く違う価値になる。

それは、まさに“編集”の発想です。

感性が「これは面白い」と直感し、

知性が「なぜ面白いのか」を説明する。

この2つの対話が、“新しい視点”を生み出す原点なんです。

考える力を磨きたい方には、『思考の教室』の記事もぜひどうぞ。

自分の“世界観”を育てる3つの実践ヒント

① 観察する時間をつくる

世界観は、特別な才能から生まれるものではありません。

むしろ、「日常をどれだけ丁寧に観察できるか」で決まります。

通勤中の風景、人との会話、SNSのコメント――

その中に、「あれ? なんか気になる」という瞬間がありますよね。

そこに、世界観の“芽”が隠れています。

立ち止まり、感じたことを少しメモする。

それだけで、感性のアンテナが研ぎ澄まされていきます。

② 異分野に触れる

同じ情報ばかりに触れていると、視野も世界観も狭くなります。

意識して“違う世界”に足を踏み入れてみましょう。

デザインを知らない人がデザイン本を読む。

理系の人がアート展に行く。

あるいは、普段選ばないジャンルの音楽を聴く。

新しい刺激が、感性を揺さぶり、

やがて知性がそれを整理して“自分なりの意味”へと変えていきます。

③「なぜそれが好きか?」を言葉にしてみる

あなたが好きなもの、惹かれるものには、

あなた自身の世界観がにじんでいます。

でも、それを「なんとなく好き」で終わらせるのはもったいない。

「なぜ好きなのか」「どんなところに共感しているのか」

を言葉にしてみることで、

“自分らしい見方”が少しずつ輪郭を持ち始めます。

こうした小さな習慣の積み重ねが、

やがてあなたの中に“ひとつの世界”を形づくります。

“観察する時間”をつくるなら、朝の読書習慣もおすすめです。

感性と知性をつなぐ!世界観を深める思考習慣

AI時代にこそ、人間の“世界観”が問われる

AIが文章を書き、デザインをつくり、分析までしてくれる時代。

そんな時代に、人間にしかできないことは何でしょう?

それは、「感じ、意味づけること」。

AIが扱えるのは“情報”ですが、

人間が扱うのは“意味”です。

たとえば同じ数字を見ても、

「これはチャンスだ」と思う人もいれば「危険かも」と感じる人もいる。

その“感じ方”こそが、あなたの世界観の根っこ。

つまり、感性と知性をつなぐ思考習慣が、AI時代の知的武器になるのです。

インプットよりも、“解釈”を磨く

多くの人が「もっと学ばなきゃ」と思い、情報を集めます。

でも、知識を増やすだけでは、世界観は育ちません。

大事なのは、得た情報を自分の文脈で解釈すること。

たとえば本を読んだら、

「この考えを自分の生活に置き換えるとどうなるだろう?」と考えてみる。

ニュースを見たら、「この出来事の裏には何があるのか?」と問いを立ててみる。

考えることは、感じることの延長線上にあります。

感性で拾った“種”を、知性で“意味”に育てる。

それが、世界観を強くしていく最短ルートです。

自分なりの「世界の見方」を持つ

どんな時代も、最後に残るのは「その人がどう世界を見ていたか」。

つまり、“世界観”そのものです。

完璧な理屈や戦略よりも、

自分なりの“目の高さ”で世界を語れる人。

そういう人の言葉は、他人の心を動かします。

世界観とは、他人を真似して作るものではなく、

自分の経験・感情・思考の積み重ねから生まれるもの。

だから、毎日の小さな発見を、

「これは自分らしい視点かも」と意識して拾っていくこと。

その積み重ねが、知的に生きる人の“思考の土台”になるのです。

AI時代の知的生活については、こちらの記事も参考になります。

まとめ:あなたの世界観が、次の価値を生み出す理由

世界観は、日々の「意味づけ」から生まれる

世界観というと、特別な人だけが持つもののように感じるかもしれません。

でも本当は、日々の小さな「気づき」と「問い」の積み重ねなんです。

どんな景色を見て、どんな感情を抱き、

そこから何を意味づけるのか。

それがあなたという人を形づくり、

やがて“あなたらしい世界の見方”になります。

感性で感じ、知性で磨く

感性が「おもしろい」と感じたものを、

知性が「なぜおもしろいのか」と整理する。

この繰り返しが、あなたの世界観を深めていきます。

つまり、「感じっぱなし」でも「考えっぱなし」でもなく、

両方を往復する思考のリズムが大切なんです。

あなたの世界観が、誰かの視点を変える

自分なりの世界観を持って発信することは、

他の誰かに新しい“見方”を届けることでもあります。

あなたの文章、企画、言葉、アイデアが、

誰かに「そうか、そういう見方もあるんだ」と

小さな気づきを与えるかもしれません。

その瞬間、あなたはもう“意味をつくる人”。

世界観を持つことは、世界に新しい光を当てることなんです。

🌱 今日の一歩:

「最近気になったこと」をひとつ書き出してみましょう。

そして、それを“なぜ気になったのか”と言葉にしてみる。

そこから、あなたの世界観の種が芽を出します。

日常の中に“世界観を育てる習慣”を取り入れたい方はこちらもどうぞ。